"Потеряный мир"

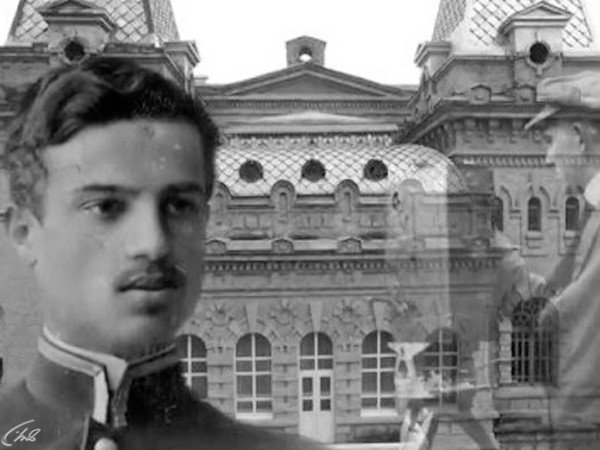

Минервин одним из первых начал использовать, как бы сейчас сказали, спецэффекты, впечатывая в отснятый материал другие кадры. Он также много работал в жанре хроники. Снимал столетний юбилей войсковых хоров в 1911 году, праздник «белой ромашки» в Екатеринодаре в 1913-м и первую Северо-Кавказскую олимпиаду в Новороссийске в 1915-м. Потом были игровые немые картины: «Подвиг казака-кубанца», «Во власти курдов»…

Минервин одним из первых начал использовать, как бы сейчас сказали, спецэффекты, впечатывая в отснятый материал другие кадры. Он также много работал в жанре хроники. Снимал столетний юбилей войсковых хоров в 1911 году, праздник «белой ромашки» в Екатеринодаре в 1913-м и первую Северо-Кавказскую олимпиаду в Новороссийске в 1915-м. Потом были игровые немые картины: «Подвиг казака-кубанца», «Во власти курдов»…

Минервин одним из первых начал использовать, как бы сейчас сказали, спецэффекты, впечатывая в отснятый материал другие кадры. Он также много работал в жанре хроники. Снимал столетний юбилей войсковых хоров в 1911 году, праздник «белой ромашки» в Екатеринодаре в 1913-м и первую Северо-Кавказскую олимпиаду в Новороссийске в 1915-м. Потом были игровые немые картины: «Подвиг казака-кубанца», «Во власти курдов»…

В 1911 году Николай Львович получил за свои фильмы большую золотую медаль на выставке в Риме. В 1913-м снял несколько выпусков ежемесячного киножурнала «Северный Кавказ».

За Николаем Львовичем числится больше двухсот изобретений в разных областях: фотохимия, светотехника, оптика, кинопроизводство, оформительно-рекламные построения, телетехника. Его фильмы, даже самые ранние, всегда отличало высочайшее для своего времени качество картинки. В 1921 году он уже снимал цветное кино, придумал машину, восстанавливающую старую, испорченную плёнку, панорамное кино (1932). В последние годы работал в Министерстве культуры СССР, продолжая свои разработки. …

«Он один из первых русских кинохроникеров и энтузиастов в Отечественной кинематографии». В 1911 г. основал товарищества «Эльбрус» и «Минерва», выпускающие документальные и художественные фильмы. Летом 1908 г. студент Минервин с товарищами предпринял попытки восхождения на Эльбрус. 28 ноября 1908 г. он выступил с докладом «Попытка восхождения на Эльбрус». «7 Петербургских студентов и господин Минервин пытались взобраться на вершину Эльбруса с западной стороны, т.е. с той, по какой еще до сих пор никто не взбирался».

«Он один из первых русских кинохроникеров и энтузиастов в Отечественной кинематографии». В 1911 г. основал товарищества «Эльбрус» и «Минерва», выпускающие документальные и художественные фильмы. Летом 1908 г. студент Минервин с товарищами предпринял попытки восхождения на Эльбрус. 28 ноября 1908 г. он выступил с докладом «Попытка восхождения на Эльбрус». «7 Петербургских студентов и господин Минервин пытались взобраться на вершину Эльбруса с западной стороны, т.е. с той, по какой еще до сих пор никто не взбирался».

Доклад сопровождался световыми картинами, которые запечатлели Эльбрус, горные тропинки, ледники, обвалы… – грандиозную картину Кавказских гор. Картины эти были изготовлены самим докладчиком – по снимкам, снятым им во время путешествий.

В отчете о деятельности музея за 1908 г. отмечено: для запечатления «картины физической природы и бытовых особенностей населения Кубанской области для начала заказано студенту Минервину изготовить стереоскоп с 50-ю фотографическими снимками с видами Карачая, ст. Баталпашинской, Кавказских гор, Теберды и прочее. Было бы последовательно снять для стереоскопа виды из жизни Черноморцев, линейцев, горцев: свадебные процессии, кулачные бои, джигитовки, типы людей, виды строений, ярмарки, железные дороги, Покровскую церковь в станице Таманской, Лебяжий монастырь, войсковой собор, шествие войск круга и др. Об устройстве в музее панорамы Эльбруса ведется переписка с германскими специалистами: «Устройство панорамы в музее как Эльбруса, ледника Центау, где погиб Воробьев, и др. мест весьма желательно».

В 1913 г. в Тифлисе проходил съезд ученых-естествоиспытателей и врачей, на который был приглашен Кубанский этнографический музей как обладатель ценного собрания фотографических снимков г. Минервина – с «покорнейшею просьбою принять участие» в научной выставке экспонатов. Коллекция Минервина была представлена на выставке; предположительно она состояла из снимков по природе Кавказа.

В 1913 г. в Тифлисе проходил съезд ученых-естествоиспытателей и врачей, на который был приглашен Кубанский этнографический музей как обладатель ценного собрания фотографических снимков г. Минервина – с «покорнейшею просьбою принять участие» в научной выставке экспонатов. Коллекция Минервина была представлена на выставке; предположительно она состояла из снимков по природе Кавказа.

Музею удалось сохранить комплект фотографий небольшого формата для просмотра через стереоскоп – по природе Кавказа, выпущенные фирмой «Эльбрус». В запасниках хранятся открытки, сделанные со снимков восхождения на Эльбрус, и документы, фиксирующие эти события.

В 1911 г. Николай Львович на выставке в Риме получил золотую медаль.

Это фильм о Николае Минервине, который жил и делал документальные фильмы уже в 1908 году в Екатеринодаре на южной кавказской окраине Российской империи. История жизни провинциального кинематографического гения дает возможность задуматься о самом назначении кино и кинохроники в частности. Сюжет позволяет любому из нас, в том числе и автору этих строк, кинематографисту, живущему в южной российской провинции, оглянуться на самого себя и на сам соблазн кинематографа, через сотню лет. Но немаловажно и то, что Николай Минервин – это просто новое имя в истории кинематографа, не только российского, но и мирового. В России, а тем более в Европе, он совершенно неизвестен даже специалистам-киноведам.

Просмтр фильма «Потерянный рай»