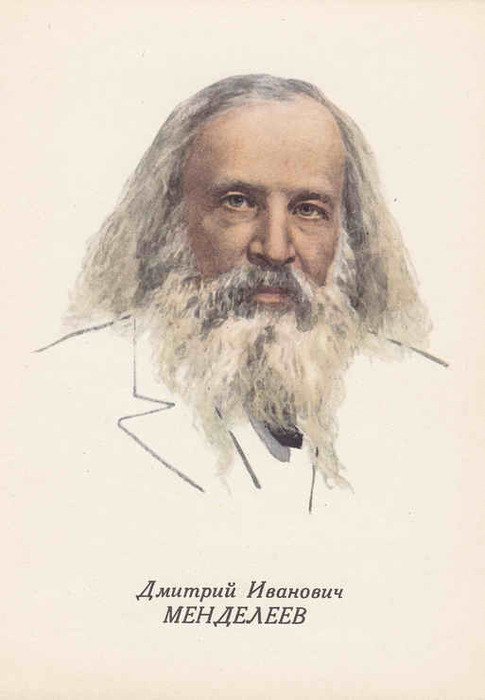

Д.И. Менделеев (биография)

“Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.

Точная наука немыслима без меры”

(Д.И. Менделеев)

Дмитрий Иванович, русский ученый-энциклопедист родился 8 февраля 1834 года в городе Тобольске.

Дмитрий Иванович, русский ученый-энциклопедист родился 8 февраля 1834 года в городе Тобольске. Отец Иван Павлович Менделеев происходил из рода священника, занимал должность директора Тобольской классической гимназии. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика вскоре после его рождения умер. Мать Мария Дмитриевна (в девичестве Корнильева) занималась воспитанием детей и домашним хозяйством, имела репутацию интеллигентной и умной женщины.

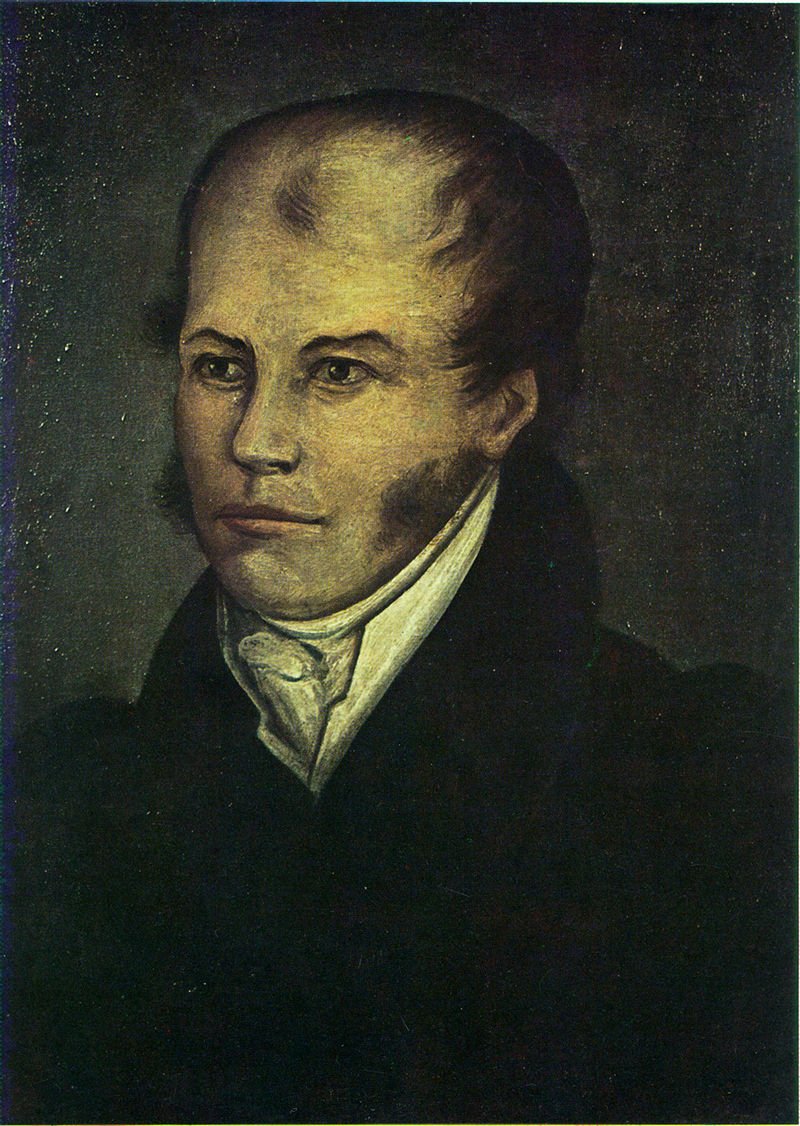

Отец – Иван Павлович Менделеев

Мать - Мария Дмитриевна Менделеева

В 1841-1849 годах Дмитрий учился в Тобольской гимназии. Во время учебы в гимназии способностей Дмитрий не проявил, сложнее всего ему давалась латынь. Любовь к науке прививала мать, она же участвовала в формировании его характера. Мария Дмитриевна увезла сына учиться в Петербур, она приложила немало усилий, чтобы юноша продолжил образование. В 1850 году он поступает в Главный педагогический институт в Москве, где когда-то учился его отец.

В возрасте 21 года Менделеев блестяще выдержал выпускные экзамены, а его дипломная работа о явлении изоморфизма была признана кандидатской диссертацией. Высшее образование Дмитрий Иванович получил на отделении естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге, курс которого окончил в 1855 году с золотой медалью. В 1856 году Менеделеев в Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию. А в 1857 году он стал приват-доцентом при Петербургском Университете.

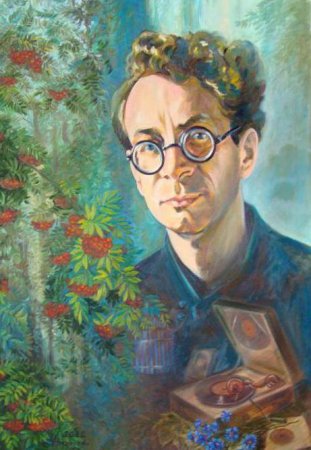

(Менделеев в молодости)

С 1859 по 1861 год Дмитрий Иванович был в научной командировке в городе Гейдельберге (Германия), где подружился со многими находившимися там учёными, в том числе с А.П. Бородиным и И.М. Сеченовым. Там он работал в своей небольшой домашней лаборатории, а также в лаборатории Р. Бунзена в Гейдельбергском университете.

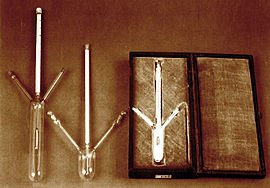

В 1859 году Менделеев сконструировал пикнометр - прибор для определения плотности жидкости, а в 1860 году открыл критическую температуру абсолютного кипения жидкостей.

В 1861 году Дмитрий Иванович возвращается в Санкт-Петербург, где возобновляет чтение лекций по органической химии в университете и публикует работы, целиком посвященные органической химии.

В 1861 году Менделеев выпускает замечательный по тому времени учебник «Органическая химия» - первый отечественный учебник, в котором идеей, объединяющей всю совокупность органических соединений, является теория пределов, оригинально и всесторонне развитая. Первое издание быстро разошлось, и в следующем году ученик был переиздан.

За свой труд ученый удостаивается Демидовской премии - высшей научной награды России того времени. Спустя некоторое время так охарактеризует его А.М.Бутлеров: «Это единственный и превосходный оригинальный русский труд по органической химии, лишь потому неизвестный в Западной Европе, что ему еще не нашелся переводчик».

В 1862 году Дмитрий Иванович сочетался браком с падчерицей знаменитого автора «Конька-Горбунка» Петра Павловича Ершова - Феозвой Никитичной Лещевой, уроженке Тобольска. В этом браке у них родилось трое детей, но одна дочь умерла в младенчестве. В 1865 г. ученый приобрел имение Боблово в Московской губернии, где занимался агрохимией и сельским хозяйством. Его супруга с детьми большую часть времени проживала именно там.

(Дмитрий Менделеев с первой женой Феозвой )

В 1865 году Менделеев защитил диссертацию «О соединениях спирта с водой» на степень доктора химии, а в 1867 году получил в университете кафедру неорганической (общей) химии, которую и занимал в течение 23 лет.

Дмитрий Иванович преподавал и в других высших учебных заведениях. Он принимал активное участие в общественной жизни, выступая в печати с требованиями о разрешении чтений публичных лекций, протестовал против циркуляров, ограничивающих права студентов, обсуждал новый университетский устав.

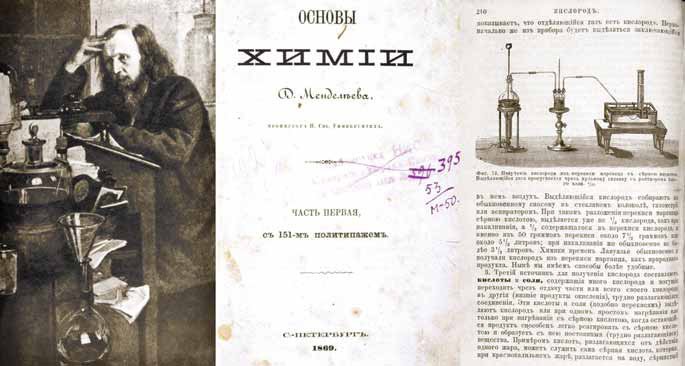

Приступив к подготовке лекций, он обнаружил, что ни в России, ни за рубежом нет курса общей химии, достойного быть рекомендованным студентам. И тогда он решил написать его сам.  Эта фундаментальная работа, получившая название «Основы химии», выходила в течение нескольких лет отдельными выпусками. Первый выпуск, содержащий введение, рассмотрение общих вопросов химии, описание свойств водорода, кислорода и азота, был закончен сравнительно быстро - он появился уже летом 1868 году.

Эта фундаментальная работа, получившая название «Основы химии», выходила в течение нескольких лет отдельными выпусками. Первый выпуск, содержащий введение, рассмотрение общих вопросов химии, описание свойств водорода, кислорода и азота, был закончен сравнительно быстро - он появился уже летом 1868 году.

Но, работая над вторым выпуском, Менделеев столкнулся с большими затруднениями, связанными с систематизацией и последовательностью изложения материала, описывающего химические элементы. Сначала Дмитрий Иванович Менделеев хотел сгруппировать все описываемые им элементы по валентностям, но потом выбрал другой метод и объединил их в отдельные группы, исходя из сходства свойств и атомного веса. Размышление над этим вопросом вплотную подвело Менделеева к главному открытию его жизни, которое было названо Периодическая система Менделеева. До конца жизни он продолжал развивать и совершенствовать учение о периодичности.

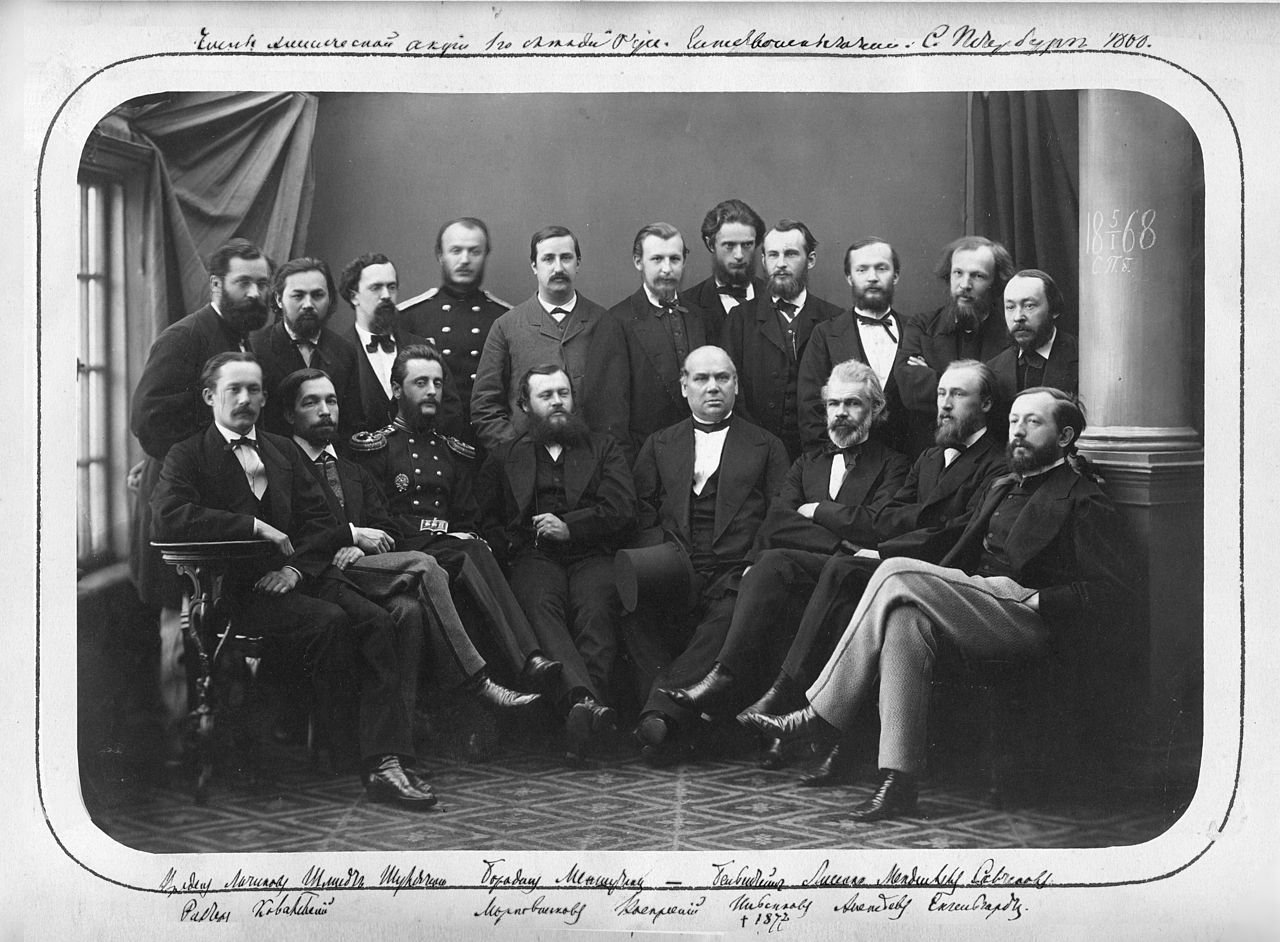

В 1868 г. Менделеев стал одним из организаторов Русского химического общества.

Основатели Русского химического общества (4 января 1868 года).

Основатели Русского химического общества (4 января 1868 года).

Стоят слева направо:

Ф.Р.Вреден, П.А.Лачинов, Г.А.Шмидт, А.Р.Шуляченко, А.П.Бородин, Н.А.Меншуткин, Н.А.Соковнин, Ф.Ф.Бейльштейн, К.И.Лисенко, Д.И.Менделеев, Ф.Н.Савченков.

Сидят слева направо: В.Ю.Рихтер, С.И.Ковалевский, Н.П.Нечаев, В.В.Марковников, А.А.Воскресенский, П.А.Ильенков, П.П.Алеексеев, А.Н.Энгельгардт.

Дмитрий Иванович также является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России.

Физическая «составляющая» творчества Менделеева отчетливо проявляется в 1870–1880-х годах. Из почти двухсот опубликованных им в этот период работ по крайней мере две трети были посвящены исследованиям упругости газов, различным вопросам метеорологии, в частности измерению температуры верхних слоев атмосферы, уточнению закономерностей зависимости атмосферного давления от высоты, для чего он разрабатывал конструкции летательных аппаратов, позволяющих проводить наблюдения температуры, давления и влажности на больших высотах.

Научные работы Дмитрия Ивановича составляют лишь небольшую часть его творческого наследия. По справедливому замечанию одного из биографов, «наука и промышленность, сельское хозяйство, народное образование, общественные и государственные вопросы, мир искусства - все привлекало его внимание, и везде он выказывал свою могучую индивидуальность».

В 1890 году Менделеев покинул Петербургский университет в знак протеста против ущемления университетской автономии и посвятил все свои силы практическим задачам.

В 1893 году Дмитрий Иванович был назначен управляющим только что преобразованной по его же указаниям Главной палаты мер и весов, и на этом посту оставался до конца своей жизни. Там он организует ряд работ по метрологии.

В 1899 году он совершает поездку на уральские заводы. В результате появилась обширная и в высшей степени содержательная монография о состоянии уральской промышленности.

В конце 1876 года 42-летний Дмитрий Иванович знакомится и страстно влюбляется в 16-летнюю Анну Ивановну Попову (1860—1942), дочь донского казака из Урюпинска. Во втором браке у Менделеева родилось четверо детей.

(Вторая жена Дмитрия Менделеева Анна Попова)

С 1876 года Дмитрий Менделеев - член-корреспондент Петербургской Академии Наук, а в 1880 г. выдвигался в академики, но был забаллотирован, что вызвало резкий общественный протест.

В 1890 году Менделеев будучи профессором Петербургского университета, ушел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. Почти насильно оторванный от науки, Дмитрий Иванович посвящает все свои силы практическим задачам.

При участии Дмитрия Ивановича, в 1890 году создается проект нового таможенного тарифа, в котором последовательно проводится покровительственная система, а в 1891 году выходит в свет замечательная книга: «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому проекту и вместе с тем глубоко продуманный обзор промышленности, с указанием на ее нужды и будущие перспективы.

В 1891 году Морское и военное министерство поручают Менделееву разработку вопроса о бездымном порохе, и он (после заграничной командировки) И в 1892 году, он блестящим образом выполняет эту задачу. Предложенный им «пироколлодий» оказался превосходным типом бездымного пороха, при том универсальным и легко приспособляемым ко всякому огнестрельному оружию.

Впоследствии Россия закупала его у американцев, которые приобрели патент на «менделеевский» порох.

С 1891 года Дмитрий Иванович принимает деятельное участие в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, в качестве редактора химико-технического и фабрично-заводского отдела и автора многих статей служащих украшением этого издания.

В 1900-1902 годах Менделеев редактирует «Библиотеку промышленности» (изд. Брокгауза-Ефрона), где ему принадлежит выпуск «Учение о промышленности».

С 1904 года стали выходить «Заветные мысли» - историко-философский и социально-экономический трактат Дмитрия Ивановича, в котором содержится как бы его завещание потомству, итоги пережитого и передуманного по различным вопросам, касающимся экономической, государственной и общественной жизни России.

Дмитрий Иванович Менделеев умер 20 января 1907 году В Петербурге.